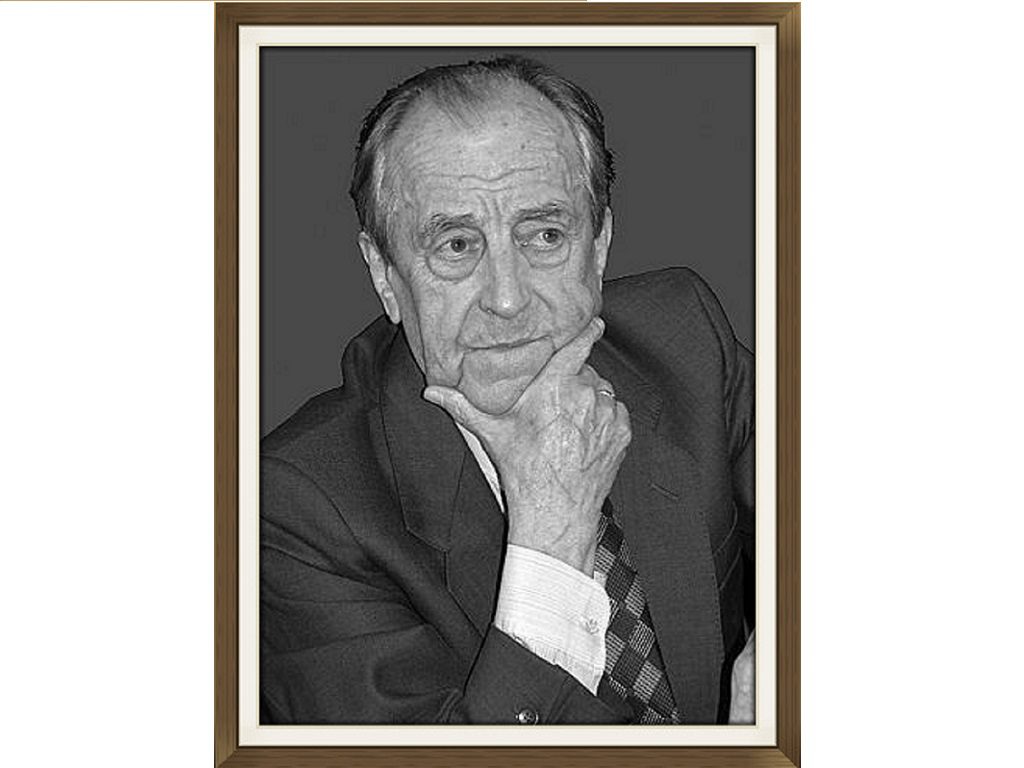

Г.П. АНСИМОВ.

I. АНСАМБЛЬ

II. АКАДЕМИЯ

III. В ЛАДОЖСКУЮ

IV. СТАНИЦА ЛАДОЖСКАЯ

ИЗГНАННИКИ

БАБУШКА ЕВФРОСИНИЯ

V. ПОРУГАННЫЕ СВЯТЫНИ

VI. СЛЕПЫЕ

СРЕДИ ВЁДЕР И КЕРОСИНОК

VII. ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

VIII. ЧЕРКИЗОВО

IX. ПЕРВЫЕ БРЮКИ

X. СЛОВО

XI. БЛИНЫ

XII. ТРОЙКА

XIII. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

XIV. ПОСТ

XV. КУЛИЧИ

XVI. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

XVII.СТЕЖКИ И ГОДЫ

XVIII. КРЕСТ

XIX.ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ.

I. АНСАМБЛЬ

У отца были именины. День святого Павла Послушливого. По православному обычаю новорожденному дается имя святого, близкое ко дню рождения. Около этого православного праздника отцу исполнилось сорок. Хотя и была круглая дата, праздновался день Ангела. На именинный обед ждали гостей-родственников. Обещал быть к обеду и преподаватель отца в Казанской духовной академии архиепископ Евсевий. Несмотря на то, что он был старше отца, они стремились встречаться, и это был повод.

Владыка Евсевий — популярный проповедник, музыкант, говорил и переписывался на латыни, французском, итальянском языках, преподавал философию и богословие.

У нас дома готовились к этой встрече долго. Евсевий — монах и не ест мясного. Мама изобретала блюда, которыми можно было бы ему угодить. Уж не помню меню этого обеда, помню только, что на сладкое мама сделала мое любимое блюдо, которое нам давалось раз в год, в Страстную субботу, — кофе, заправленный молоком, выжатым из толченых грецких орехов. Помню весь этот день, как ждали, как «приехал!», как мы все выстроились в комнате в ожидании, пока он разденется, причешется, войдет в столовую. Войдя, он долго и истово молился на наш киот, а мы все стояли и опять ждали. Помолившись, он обернулся в нашу сторону, и мы начали подходить под благословение.

Как я наслаждался своей привилегией мужчины (мне было девять лет), когда, в отличие от женщин, которые могли только приложиться к его руке, я совершил на глазах у всех приветствие мужчины. Сложив ладони крестом; я дождался, когда он меня благословит, и, почувствовав его руку на своих ладонях, поцеловал ее, а затем, встав на цыпочки, поцеловал мягкие волосы специально подставленной мне щеки, и опять — так полагается — руку.

Обед шел мерно. Евсевий много рассказывал. Мы слушали. Отец, желая сделать гостю сюрприз, разучил вместе с детьми, с моей сестрой и со мной, молитву на три голоса. Я тогда впервые почувствовал, как мой дискант вливается в ансамбль и как, приспособившись там, среди двух соседних голосов, он, найдя своё удобное и нужное место, начинает осваиваться. За это чувство ансамбля, за эту музыкальную чуткость, которой я научился у отца, за качество, которое сопутствовало мне всю жизнь, я благодарен отцу, несмотря на то, что спевки, подстройки, чистота интервала — все это на занятиях с отцом было каторгой.

Отец предложил гостям послушать семейный ансамбль. Я принес ноты, отец вынул камертон, и, несколько раз задав тон, мягко дал вступление своей рукой, с всегда очень коротко обрезанными ногтями. Дрожа от опасности сбиться и провалить такую красивую затею, боясь подвести отца, сестру, да и всю семью, а, главное, боясь, что из-за волнения я не смогу опять испытать то щекочущее и радостное чувство, когда моему голосу удобно с двумя разными голосами по бокам, я запел. И сразу же, услышав присоединившиеся ко мне голоса отца и сестры, успокоился и уже мог, к моей радости и гордости, регулировать силу голоса, чувствуя нюансы, даваемые отцом, и с легкостью подстраиваясь:

Посетил ны есть свыше Спас наш!

Восток востоков!

Не помню, как слушал это владыка. Не помню ничего, что не относилось к пению. Помню только радостное чувство слияния голосов и мое счастливое сознание, что мой голос — часть чего-то стройного, красивого, прекрасно организованного. Вдруг я почувствовал что-то тревожное. Это бросилась в голову мысль, что молитва подходит к концу и пение заканчивается. Мы запели последнюю фразу:

Ибо от Девы родися Христос.

Как же я был обрадован, когда вспомнил, что у автора слово «родися» повторяется. Конечно, этого мало, но все-таки, хоть это. С какой тщательностью, с каким мучительно сдерживаемым убывающим наслаждением я выводил последние слоги и ноты. Как, держа самую последнюю ноту, я недобро смотрел на отцовскую руку, одно движение которой должно было прекратить моё счастье. Как я не любил в этот миг его коротко остриженные ногти, его мягкие, уж очень мягкие, чуть суховатые руки.

Кончилось.

Я сидел, опустив глаза, и не особенно прислушивался к похвалам. Мне было жалко только что потерянного счастья. Я старался сохранить в себе остатки этого чувства наслаждения гармонией, но оно уходило. Это было похоже на то сожаление, когда кончалось какое-нибудь лакомство. Так хочется, чтобы крема в розетке было больше. Или хотя бы столько же; но он, соприкасаясь с твоей ложкой, тает, тает, и вот его уже нет — пустая, чуть липкая розетка. А крема нет.

Отец, уроженец Астрахани, еще с детства любил пить плиточный прессованный чай, любил сам его варить и, конечно, угощать. После обеда он приготовил свой терпкий напиток, уютно сел с владыкой Евсевием, и они предались счастливым воспоминаниям о Казанской академии. Мы, семья, притихли, а я, уже подремывая, пребывал в мире и покое, счастливо убаюканный доброй воркотней отца с гостем и все еще звучащей в моей душе музыкой.

II. АКАДЕМИЯ

С утра, после общей молитвы — философия, потом латынь, потом юриспруденция, затем музыка — теория и хоровое пение.

Заветная мечта поступить в Духовную Академию свершилась. Отец Павел — слушатель Академии! Его в равной мере влекут и священническая деятельность и вопросы теологии. Ему двадцать пять лет. Он мечтал принять сан, и это свершилось. Вместе с женой и двухлетней дочерью Надеждой он в Казани, в Академии. Успешно учится. Кроме того, музыкальность и хороший голос дают ему право еще солировать и регентовать. Жена ждет ребенка и, как втайне надеялись родители — сына, чтобы продолжать духовную династию. И вот свершилось — роды. Бог дал двух сыновей! Благодарю Тебя за всё, Боже!

Но как нищий видит себя во сне на королевском троне, а, проснувшись, оказывается по-прежнему алчущим и в рубище, так же мечта студента Академии и молодого отца рушилась, столкнувшись с реальностью.

Россия стала дыбом.

Война, бессмысленная, по ничтожному поводу, но война, ставшая мировой; затем зарвавшиеся бунтовщики свергли помазанника Божия — царя и установили своё, временное правительство; этих бунтовщиков сместили другие бунтовщики, которые разделились не по взглядам, а по количеству: одних оказалось больше, значит большевики, других, естественно, меньше, стало быть, меньшевики. И те, и другие заявляют, что теперь Россия принадлежит им и они свергнут Бога, как свергли царя, и установят своё правление, свои законы, своего бога.

В Казани, как и по всей Руси, разорение, нищета, голод. Нет не только хлеба или молока — нет ничего. Деньги не действительны никакие — царские отменены, керенские лопнули, новым, советским не верят. Что-то приобрести можно, только меняя — на серебряные вещи, золото, меха, обувь, одежду. А откуда у молодого студента ценности или даже одежда? Из ценностей только два золотых кольца, но это не золото, это символ.

В Академии студентов кормили обедом. Этот постный паёк был единственной пищей для всей семьи. У матери не хватало молока малышам, а потом оно и вовсе пропало, да и какое же молоко у отощавшей голодной матери, которая даже свою часть отцовского пайка старается отдать детям. Отец все время на лекциях или в библиотеке; старается подрабатывать, служа в храме для слепых или в церкви на пороховом заводе. Но это не было приработком, а, скорее милостыней, потому что никакие бумажные деньги не ценились, а единственно реальным платежом была царская мелочь, поэтому, имея в руках двухкопеечную монету или пятак, можно было искать сухари, а, если повезет, и молока.

И все-таки все усилия оказались тщетными: один из истощенных, изголодавшихся близнецов на руках обессилевшей матери перестал дышать. Сыновей назвали в честь дедов-священников — Вячеславом и Георгием. И вот Вячеслава нет. Если посмотреть в ящик, подобие гробика, который отец срубил из старых досок — какие гробы при такой разрухе – то даже в нем, маленьком, совсем не видно крошечное тельце сына — костистое с натянутой кожицей и скелетными ручонками.

В Академии жизнь все труднее — камни в окна, освистывания на улицах. Хозяева, у которых поселились, хмурятся. Павел, глядя на отощавшего, но еще живого Георгия и ослабевших и неузнаваемых жену и дочку, решает их отправить к дальним родственникам вниз по Волге в село Пологое. Он ведет Марию с ребенком на руках и трёхлетнюю Надюшку на пристань. Опять мольбы взять на какое-нибудь судно. Пассажирские уже давно не ходят. Уговорили хозяина дровяной баржи. И вот эти беженцы в Пологом. Тут родственники накормили, приютили.

Наведение порядка новой властью продолжалось, и шли слежки, обыски, экспроприации. Так, у родственников семьи Павла при очередном обыске взяли шубы, а у девочек Нади и Вали отобрали присланные к празднику тряпичные куклы. Сказали, что это для детского сада — пусть все играют, а не только ты!

Выпуск очередного курса Академии состоялся. Но выпускали молодых ученых не просто на служение храму или на научную работу. Они выходили из стен Академии, понимая, что их путь — среди ощерившегося, озлобленного, изголодавшегося зла.

Начало двадцатых годов. Подписан позорный Брестский мир, по которому Россия, почти выигравшая эту войну, отдала всю свою огромную западную часть и обязалась платить колоссальные контрибуции. Гражданская война угасала, потому что у России не было сил. Всю российскую человеческую ценность — дворян, ученых, всех, кого называли буржуями, тех, кто владел чем-то, начиная от банка и кончая домом или просто лошадью, вывезли, выгнали, сослали, раскулачили, переселили, расстреляли.

По России инквизиторской волной шел красный террор. Он жег, терзал, рвал все, что раздражало тех, кто захватил власть. Экспроприация. Значит открытый, беззастенчивый, наглый грабеж, сдобренный кровью.

У него есть, а у тебя нет, — бери!

Власть наша; не даёт — убей, но возьми!

Теперь всё, что было их — наше!

Все, что его — твоё!

А что есть ценность? Захватившие власть это сразу поняли. Это — золото, камни, серебро, земля, скот. Повальная, всеобщая, поощряемая зарвавшейся новой властью экспроприация. Хватали всё — от особняков и квартир до портсигаров и ботинок.

В Петербурге, каждое воскресенье перед Зимним дворцом выставлялись и продавались вещи из дворца. Толпы алчущих наживы собирались и хватали — стулья, ковры, абажуры, подсвечники, столы, комоды, чашки. Отец композитора Е. Брусиловского купил небольшую оцинкованную ванну с монограммой «АР» — купель, в которой купали цесаревича Алексея. Он принес ванну домой, и в ней держали уголь, дрова и ведра с квашеной капустой. Во время войны 1941 года семья композитора уехала в Алма-Ату в эвакуацию, и имущество погрузили в ванну. Поселившись в пригороде Алма-Аты, где жили без всяких удобств, они устраивали банные дни, и беженцы, и даже местные казахи приходили со своей водой мыться в ванне Алексея.

Банки, дворцы, имения, богатые дома, просто чужое имущество отобрано, взято, присвоено.

Но мы будем плохими хозяевами, рассуждала новая власть, если не отберем ценности у храмов, монастырей, церквей, церквушек, часовен и просто не возьмем икон в частных домах! Вот там-то золота! Нажмем так, что не только золото с елеем, сукровица потечет! А чтобы это не выглядело явным грабежом, скажем, что в пользу голодающих! И действительно, патриарх Тихон объявил, что церковные оклады с икон и ценные вещи, не считая священных сосудов, можно и нужно пожертвовать голодным и истощенным людям. Сами церковники и прихожане помогали снимать оклады, собирали золотые и позолоченные вещи и сдавали, желая истощенной Руси насытиться. Наивные священники, миряне, да и сам патриарх, не знали, что эти смятые и спрессованные ценности, были отправляемы в бездну, которая называлась обязательствами по Брестскому миру, или просто разворованы, а голодающие — они ждали, надеялись, умирали и благословляли Бога, думая, что кто-то, наверное, все-таки насытился и выжил. Не всех же накормишь, Россия велика.

Охота за ценностями стала надолго главной темой для Народного Комиссариата внутренних дел. Когда в первый раз арестовывали моего отца, то вместе с книгами, письмами, дарохранительницей и епитрахилью взяли чайные серебряные ложечки, которые лежали не у отца, а просто в буфете.

Ну, вот, кажется, и навели порядок. Фабрики, что обещали рабочим и на что главным образом и подкупили доверчивых трудяг, так им и не передали, землю у крестьян отняли, бедняков расплодили миллионами, кулаков переселили или сослали, а то и расстреляли; ученых, дворян, благородную аристократическую верхушку выдворили, вывезли на специальных поездах и теплоходах, предварительно обыскав и опустошив портфели, сумочки, бумажники, кошельки и просто карманы. Белую гвардию выгнали или перестреляли, из высокообразованных патриотов-военных — Деникина, Юденича, Колчака сделали классовых врагов, а то и посмешище. Университеты, академии, институты превратили в скороспелый ликбез, куда брали без экзаменов за пролетарские заслуги и выпускали, фактически, тоже без экзаменов. Нужны были хоть полуграмотные, но свои.

Татар, чеченцев, ингушей и прочих, говорящих не по-нашему, а, значит, думающих неизвестно что, переселили. Развели неисчислимое число сексотов (секретных сотрудников), доносящих обо всех и обо всем. Установили органы управления, где главным критерием для каждого члена были не знание и не образованность, и не способности или владение языками, а верность партии. Докажи, что ты верен партии — и ты с нами. Каждый доказывал, как мог — доносил на брата, предавал отца, писал поклепы на соседей. Но что особенно ценилось, это клевета на своего коллегу или начальника. Все клеветнические заявления принимались и чаще всего без проверок пускались в ход. Начальника сажали или стреляли, а доносчика повышали. Так оно и шло. Поэтому главным действующим органом, от которого все зависело, которого боялись, как дьявола, и который мог всё, был орган ЧК. Потом он стал называться НКВД.

III. В ЛАДОЖСКУЮ

Сапоги отяжелели от налипшей бурой глины. Продолжать путь по размокшей дороге нет смысла. Надо ждать, пока ветер развеет сырость и солнце, это надежное, неизменное солнце просушит, а, заодно, и согреет. Недавний выпускник духовной Академии, тридцатилетний отец Павел держал завернутого в полу серого подрясника малолетнего сына, который еще совсем недавно плакал, прося еды, а теперь затих и молчал. Нет, не спал, а молчал и глядел круглыми глазами куда-то. Хотелось сказать — ну, поплачь, пожалуйся, хоть чем-то вырази своё страдание. Такое молчание делает тебя взрослым и становится еще большим упреком твоим отцу с матерью.

Мать, оставив фанерный ящик, сбитый отцом и называемый чемоданом, пошла вместе с семилетними дочкой и племянницей к ступеням блестевшего после дождя храма. Там только что кончилась служба, и можно было у выходящих прихожан что-то — Господи, как сказать это слово — выпросить! Думала ли она, отличница знаменитых женских курсов, по изяществу и красоте завидная партнерша в танцах на выпускном балу, жена дипломника Академии — богослова и священника, что придется вот так, держа двух маленьких детей, просить Христа ради. Может быть, и не просила бы, но как вспомнит похороны одного из сыновей-близнецов и широкие глаза другого, кого сейчас держит отец, стоящий вон там, под тополем с серебрящимися после дождя листьями, так губы сами шевелятся, и, похолодевшая, разворачивается ладонь.

Вот уже две недели, как они, получив назначение для отца Павла служить в станице Ладожская Краснодарского края на Кубани, бредут, расспрашивая встречных, как добраться до этой самой Ладожской на Кубани.

Это было время, когда каждый встречный — враг. А места, где двигалась эта бродячая семья, напоминали им, астраханцам, астраханский базар, только голодный и потерявший разум. Калмыки в саманных домиках, в шапках с хвостами на маленьких лошадях, татары в селениях по берегам речонок, черкесы (тогда черкесами звали всех людей бесчисленного северного Кавказа), украинцы вперемежку с русскими, живущие в мазанках с длинными, часто поваленными плетнями. Все они теперь сами не знали, кто они — белые или красные, только все боялись любого нового известия и любого встречного.

На попутных лошадях с возами из встречных сел с просьбами, уговорами и мольбами, а чаще пешком по незнакомой земле, наполненной озверевшими людьми в шинелях, мундирах, рубахах, халатах, в фуражках, шапках, чалмах, бескозырках, среди голодных и полуголодных, но всех испуганных, они брели, расспрашивая — как идти на Екатеринодар-Краснодар. Баюкая малыша, успокаивая совсем перепуганных девчонок, прося помощи, а то и милостыни, они тащились на юг к Кубани.

Что за Кубань? Что там за люди? Иногда, как вот сейчас, когда отец Павел стоит с большеглазым молчащим сыном на руках, казалось, что уже больше нет сил, что нужно просто остановиться и ждать конца, но сознание того, что тебя послали, что за этим хаосом, где всем уже не до Бога, тебя ждут, что ты нужен, и где-то там, далеко есть храм, открытый, готовый, ждущий, где можно, осенив себя крестным знамением, сказать «Благословен Бог наш», заставляло двигаться и пересохшими губами шевелить: «Как на Краснодар?»

Сухарь, просвирка, да несколько копеек, на которые Мария с девочками в соседней с храмом избе купили ломоть хлеба и три яйца. Это была трапеза перед следующим — каким по счету — переходом. Еще неделя под все более обжигающим солнцем, и, наконец, скользя по крутым извилистым дорожкам, семья оказалась на берегу.

Река. Широкая, вольная, спокойная, мирная. Она течет, не обращая внимания на стрельбы, грабежи, приказы, даже ветры и дожди. Она лежит и медленно, почти незаметно колышется, дышит. Глядя на нее, такую надежную, вечную, понимаешь, что не все так ошалело, дико и окровавлено, что есть мир, тишина. Есть покой. Это особенно почувствовали бродяги, потому что совсем недавно — (или давно?) — теперь уж и не знаешь, сколько времени назад, они расстались с таким же покоем, на котором выросли. Волга. Могучая и тихая, зовущая, добрая и чистая. Казалось, что об этом забыто, что, может быть, этого и не было, и вдруг она, такая же, но это не Волга.

Это — Кубань.

IV. СТАНИЦА ЛАДОЖСКАЯ

Когда к станичникам приезжает поп, никто не думает, как он венчает или отпевает. Это, конечно, важно, но главное не это. Главное то, что это новая семья, еще один двор, и какими работниками будут эти хозяева двора, такая будет и оценка. В станице, где все трудятся в поле и у себя в хозяйстве, поповские обязанности на втором месте. Первое впечатление — каков хозяин, каков земледелец. Особенно чувствуется это в казачьих станицах, где у кубанских казаков свои законы, своё отношение к землице, свой спрос. Попу давался надел, лошадь, корова, двор, а теперь — живи. Пахота, посев, уборка, молотьба, упряжь, корова стельная, корова яловая.

С этим столкнулись двое молодых людей, из которых он — выпускник Академии, она — Высших женских курсов. Изможденные волго-кубанским паломничеством и только что потерявшие второго из близнецов сыновей, они начали свое новое существование. Моя юная мать впервые в жизни возится с лошадью, не зная, как отличить узду от недоуздка, запрягает и распрягает, задает корм и подходит к корове для дойки, а из-за крепких заборов за ней наблюдают строгие и суровые глаза кубанских хозяек, знающих вкус пота и сурово оценивающих того, кто умеет, а кто не умеет работать.

В первый год никто не помог, не посоветовал, не поддержал. Даже когда телилась корова, все молчали и исподволь наблюдали, как справятся. Да и понятно. Попа берут не на один день. Берут соседа. А сосед — на всю жизнь.

Был год неожиданного мучительного испытания. Мать — по хозяйству, отец — в храме, на крестинах, отпевании, молебнах, а в перерыве — упряжь, навоз, подойники, лопаты, топор, пила. Помощи никакой. Наоборот. Не успел начать распахивать надел, уже стоит кто-то из прихожан и, испытующе вглядываясь, зовет навестить больную тетку. До врача далеко, а тут, вдруг что случится, так что уж, батюшка, прости, Бога ради, пусть хозяйка пропашет, а ты уж поторопись, тут всего-то верст десять.

Как всё неожиданно обернулось. Преодолел все трудности со станичным хозяйством — вместе с женой справились с бахчами, скотиной, покосами, лишь бы иметь возможность войти в храм и, сотворив молитву, приступить к главному — соединению людей с Богом. Для этого и долгие подготовки к проповедям с одолением и изучением апостольских и святоотеческих трудов, и мгновенные отклики на любую просьбу прихожан — исповедовать, соборовать, помянуть, окрестить, обвенчать. Пусть это — хоть в станице, хоть за много верст от неё, пусть в снег или в град, в нетерпимую южную жару или зимнюю студёную ночь, пусть пешком, пусть на дровах или мешках, но помочь, облегчить, поддержать, выслушать, внушить человеку надежду, укрепить в вере, согреть любовью пастыря. Пусть зовущий немощен, раздражен, несведущ — все равно, каждому подать руку. Ведь это дело жизни. Для этого Бог и даёт силы.

Служение его становилось всё более и более тяжелым. Станичники реже ходят в храм, потому что из Москвы сообщили, что Бога нет. Об этом же заявляют приезжающие из Краснодара агитаторы. Некоторые из них уже являлись в храм и во время богослужения стояли с винтовками, в шапках, выкрикивая кощунственные лозунги, а кто-то даже положил окурок на блюдо для подаяния. То и дело проходящие через станицу отряды — и не понять, кто они — требовали, отбирали, конфисковывали.

Однажды ночью группа конников постучали в ворота и потребовали проводить ближайшей дорогой на водопой к Кубани. Когда напоили коней, решили этого, уже не надобного попа, расстрелять. Один из конников, готовый уже было навести дуло, узнав, что у попа есть дети, сказал: «Да пусть его живет. Иди ты к своим детям, только медленно».

До самого дома шел медленно, а, войдя и увидев жену, дочь и только что родившегося сына, не сказав ни слова, бросился к старенькому киоту.

Каждое богослужение, каждая треба становились все затруднительнее. С каждым приездом агитаторов — новые запреты: запретили звонить, запретили крестные ходы, грозили, что запретят крестить и венчать.

Молодой священник не ожидал такого. Он готовился к мирному служению, но уже ясно ощущал, что падение царского трона, революционный переворот стали началом борьбы с Церковью, Православием и верою. В своем станичном уголке он был свидетелем лишь того эха, которое долетало до Краснодарского края, но даже и оно было грозным. Любая малость, пришедшая из столицы, казалась гигантской, накатывалась раскатами грозы.

Гром грянул. Храм закрыли. Гроза обернулась маленькой, неровной, криво наклеенной на дверях храма бумажкой с какой-то смазанной печатью.

Приготовления к храмовому празднику, торжественному богослужению, проповеди о крепости веры в подражание великим подвижникам, поздравление паствы, именинников все это оказалось вмиг попранным этой жалкой бумажкой.

Готовый к трудному, но радостному дню, он стоял на ступенях храма — своего дома, отторгнутый, ненужный.

Больше того, станичники, до той поры не поддававшиеся на агитацию и запугивания, увидев закрытый храм и выгнанного отца Павла, сами боялись подойти храму и его служителю. Отец Павел впервые испытал чувство загнанности, видя вокруг себя отчужденных, боящихся поднять глаза прихожан. Остались только семья и хозяйствование на своём дворе. Да и двор ведь был дан как приложение к храму, а теперь он не настоящий станичник. Надо тихо сидеть и ждать, как повернётся судьба. Полным сил быть травинкой при дороге — растопчет любой. Но и это было еще не всё.

Появились новые попы советского толка — обновленцы. Они — за советскую власть, они готовы изломать многовековой обряд богослужения, готовы на все, только бы их не гнали.

Отец Павел с его неколебимой стойкостью в соблюдении церковного уклада был для обновленцев помехой, а поскольку жители станицы не вдавались в детали обряда, а обновленцы вроде как тоже молились, то многие станичники сочли возможным дружить с обновленцами, тем более, что новая власть их не преследовала. Это был новый удар по недавно вступившему на пастырский путь тридцатитрехлетнему Павлу.

До сих пор он не знал, что чтобы идти к своей Истине, надо уметь переносить удары. Может быть, как никогда, он почувствовал, что только в молитве он найдет помощь, только в имени Господнем надежду. Он молился уже не о себе. Он знал, что надо молиться о храме, о Церкви, о вере. Он понял, что молитва его должна быть тяжелой, весомой, потому что пришла пора молить Бога не о хлебе, а о защите Православия.

Прошел Великий пост, и в этой мрачной безысходности сверкнул луч надежды. Отец жены, тесть, узнав о бедствиях отца Павла, прислал весть из Москвы. Хотя в Москве сейчас очень тяжело, в одном окраинном храме с ласковым именем «Введение на платочках» есть место регента в церковном хоре. Может быть, отец Павел, знающий это искусство еще с Академии, согласился бы занять это место?

Регент? Пусть регент, но только бы быть в храме, участвовать в богослужении, создать стройный хор, поющий Чеснокова, Бортнянского — ведь так много хорошей церковной музыки на Руси! Может быть, не все пути еще закрыты.

ИЗГНАННИКИ

Служа в Ладожской, о. Павел неоднократно бывал в Екатеринодаре, столице края, и каждый раз чувствовал себя растерянным провинциалом в этом гнезде торговли, изобилия и жизнерадостности, центре всего юга необъятной России. Упросив перепуганного и обозленного, как и все окружающие, старого казака соседа отвезти его с семьей до Екатеринодара, он не смог добраться до самого города. Уже за несколько вёрст дороги были забиты возами, скотом, медицинскими повозками, сотнями солдат, матросов, то вооруженных, то безоружных, рвущимся ктоиз города, кто к городу, кто вообще поперек, только бы прочь с этого места. Отпустив вконец измученного возницу, Павел с Марией, Надеждой и с Юркой на руках, с фанерными ящиками, которые называли чемоданами, узлами и сумками с приготовленной для поезда едой, начали тоже метаться. Спросить не у кого. На вопрос все вместо ответа сами спрашивают, тем самым утверждая взаимное непонимание. – Вавилон! – бормотала Мария,– Вот он, Вавилон! А нужен был Екатеринодар с его вокзалом.

Когда же , наконец, пешком, с тюками добрались до города и отыскали этот вокзал, то подумалось – а лучше бы и не таскались! Казалось, и самого вокзала не видно. Вокруг, где только можно, и даже на путях, толкутся, дерутся, спят, едят, курят и мочатся. Постелена солома, а то и выломанные от забора доски, а то и просто кусок плетня. Поездов нет. Стоит пройти слуху о поезде или прогудеть рожку сцепщика, как сразу все это поле, весь этот лагерь взрывается, и сотни осатанелых переселенцев выстраиваются в бурлящие шпалеры по обе стороны пути. А когда подошедший поезд замедляет ход, но еще не останавливается, к его еще движущимся дверям бегут, цепляются, карабкаются, липнут целые толпы. И все это с тюками, узлами, чемоданами, детьми и еще винтовками, которые своими прикладами тяжело бьют всё, что под них попадет, а своей неуклюжей длиной вообще всё загораживают.

Отец с матерью смотрели на этот хаос, и становилось понятно, что уехать семьей с багажом, да еще с маленьким ребенком невозможно. Мелькнула базарная мысль – а если, по старой русской привычке, как на рынке, – переплатить? Но сейчас денег как ценности не существует. Золотые «николаевские» отобраны и пропали, «керенки» недействительны, а новые деньги никто не берет – их так много, и они ничего не стоят. Стоят только продукты и вещи. Но у семьи ни того, ни другого нет, а несколько яиц вкрутую, да вареная курица нужны самим – сколько еще до Москвы-то!

Недалеко от вокзала бродяг приютила добрая семья, когда-то жившая в Ладожской. Под тревожные вздохи и молитвы отец Павел отправился в очередь в кассу за билетами. Мария с детьми вскакивала каждый раз, когда ревела вокзальная толпа и подходили поезда. Проходили многие часы, а Паня пропал. Тревога росла. Тревога и за рискованное путешествие, и за Паню. Правда, он предусмотрительно надел гражданский костюм, но, несмотря на пиджак, длинные волосы и усы с бородкой выдавали попа, а отношение к «мракобесам» у революционного обывателя было, как к шелудивому псу – отхаркаться и плюнуть со смаком. Так учили Троцкий и Ленин.

Хозяйку дворика, где расположили свой скарб ладожцы, звали Степанида. Её муж, отставной солдат, работал обходчиком на одном из участков железнодорожных путей, и они вели свое хозяйство. Была лошадь, были козы, и была небольшая пасека тут недалеко за путями. Степанида только что съездила на пасеку, и Мария помогла ей распрячь и напоить лошадь. Паня, отправляясь за билетом, оставил Марии свои карманные часы, которые ему подарили прихожане, и она отсчитывала по ним вот уже девятый час. Степанида, у которой из-под длинной юбки высовывались штрипки мужниного галифе, даже предложила сбегать на вокзал «пошукать». Но вот в калитке показался и он сам. Застенчиво запахиваясь в пиджак, как в пальто, из-за оторванных в толчее пуговиц, он раскрыл прижатый к животу кулак. Там были смяты три «плацкарты» и одно детское место.(Из-за полного беспорядка на железных дорогах никаких номеров поездов, «купе» или нумерованных мест не существовало). Когда поедем и как – неизвестно, спасибо, что есть вообще билеты! Сочувствующая Степанида позвала гостей в дом на чашку чая с новым медом.

Неожиданный, как изгнание, переезд, дорога к городу, вокзальное столпотворение, смятые в кулаке из-под пиджака с оборванными пуговицами билеты и грядущий ужас путешествия – все это превращало семью в цыплят, запуганных пикирующим коршуном. Но бывалая Степанида, назвавшая чаем курятину, домашний хлеб с салом и блины с медом, была переполнена деловитостью.

– Батюшка, милый, матушка родненькая, так вы ж с Ладожской! И доченька, ясочка ты моя, как тебя кликать то? Надя? Надежда, стало быть. Так вот и надо надеяться. А уж Степанида-то скажет, на кого надеяться. Батенька-то твой скажет, на Бога, мол, надейся. Оно так и есть, Бог-от – всему пособник. А я, Степанида, вам, ясенька моя, скажу, что на Бога, да на Степаниду. Да не на меня, а на тезку мою, Степаниду «городскую», так ее кличут. Да вы, батюшка-матушка, знаете ж её, она же ваша, ладожская. А уж она-то вас знает! Как приедет, так только о вас и говорит. – Уж такой у нас в Ладожской батюшка, уж так понятно служит, да поет еще, так, говорит, заливается, что хоть еще одну обедню стой, лишь бы его такого горячего послушать. А молотит как! Ряску эту свою скинет, да еще прикряхтывает. И еще Степанида говорит, особо без него не обойтись, когда корова телится. Руки у него, значит, способные. Ну и с молитвой, конечно, а как без нее. Ты, батюшка мой, попей-ка чайку. А потом, как в сказке-то той – «не горюй, да спать ложись». Сегодня к вечеру Степанида-то должна приехать. Её городской-то зовут, потому она дома не сидит, а все ездит. Товары все возит взад-назад. Сегодня тут, а завтра в Харькове, а то и в Орле, а то в Курске. Все возит. Вот у меня мед берет, да кудай-то и везет. Уж Степанида-то все знает. Она все может, а вас-то, ясоньки мои, она хоть в Царствие Небесное, прости меня, Господи, отошлет.

Мне было три года. Я и до меда спал и после меда спал, а если не спал и почему-то хотелось плакать, то слушал Надино «травка зеленеет…». Отец с матерью ждали и, многократно трогая билеты, с надеждой молились.

Краснодарские ночи своей теплой свежестью заставляют забыть дневную жару и злобную суету. Кажется, что кошмары, испытанные днем, это страшные сны, которые ночью, именно нежной краснодарской ночью растают, как облачко, и новое утро заставит тебя перечеркнуть все ужасы и начать жизнь, всю жизнь сначала. Целительная южная российская ночь.

Степанида городская приехала к ночи. Не слышно было, как и на чем она приехала. Только грузные шаги на крыльце, да попискивающие от тяжести половые доски дали знать, что вошло что-то большое. Отец потом сказал, что это было Степанидо. Она была в распахнутой длинной казачьей черкеске, надетой на большую кофту и юбку. Из-под длинной юбки виднелись солдатские ботинки с обмотками. На голове был туго завязан платок, оставляющий только овальную часть лица и закрывающий всю остальную голову. Когда она большими пятернями размотала платок, оказалось, что вся незакрытая часть лица была будто обожжена и была почти кирпичного цвета, а все остальное лицо было светло-желтого, как яблоко золотая антоновка, тона. А из-под откинутого платка вырывались непокорные почти белые тугие косы. Эта, будто бронированная, Степанида была большая и не стеснялась своей величины. Она сразу заняла весь дом, и ее большие с белыми ресницами глаза были добры и не вязались совсем с ее голосом, чуть осипшим и скрипучим.

Отец, было приготовил билеты, чтобы поведать о наших затруднениях, но оно, это Степанидо, надвинулось на отца и, сложив большие ладони крестом, попросило благословения. Отец переложил билеты в левую руку, благословил «Во имя Отца и Сына», а глаза с белыми ресницами уже смотрели на билеты. И едва благословившая рука отца легла на ладонищи, а губы Степанидо каснулись руки отца, как билеты оказались на безбрежных ладонях.

–А в Ладожскую уж никогда?– спросил скрипучий голос. И тут же ответил: А и то! Поутру, когда выезжала, храм открыли, а на дверях красный флаг. Ну кто пойдет молиться под красным-то флагом? Только вот вас-то, батюшко вы наш неприкаянный, куда Господь направит? Степанида крутила билет между пальцами. – А я так думаю, куда бы ни направил, а все одно – на муку. Пора такая настала – кто без страха к попу подойдет? И сразу, будто это была всё одна фраза – Два билета, отец, возьмешь и вещи. Тёзка коня запряжет, отвезу тебя с дочкой на запасные пути. Там проводник вас посадит в вагон. Будете тихо сидеть и занимать места до подачи к вокзалу. Как поезд остановится, откроешь, батя, окно, я подам тебе сына. А уж матушке Маше придется помять бочка. Но с билетом пропустят – ведь место занято. Мама было начала – Степанида, дорогая, но как мы вас отблагодарим…– Маша, матушка Маша, милая, никому ничего не надо. Всё давно договорено. Сама сколько раз так ездила с сахаром, да с крупами. И вас Бог благослови на шальную дорогу. А нам, грешным, может Бог и простит какой грех из нашего–то беспутства, да обмана, прости Господи. Отец, сдерживая волнение, неровными шагами отошел к окну, мама, что-то слёзно шепча, поклонилась огромным ботинкам Степаниды. Была тёплая южная ночь. Я сладко спал.

БАБУШКА ЕВФРОСИНИЯ

На вокзале нас встречала бойкая, веселая, гостеприимная, милая старенькая бабушка. Это была тёща моего деда Евфросиния Савельевна. Она была дочерью бывшей крепостной, получившей освобождение, взятой замуж купцом Савелием Куприяновым. Мать ее рано овдовела и, оставшись хозяйкой большой торговой лавки в Москве, успешно вела хозяйство, делая засечки ножом на оконной раме о взаиморасчетах с покупателями. Она была безграмотна. Наняла дьячка из соседнего храма учить свою единственную дочку Фроську грамоте, научила ее всем наукам домоводства и выдала замуж за семинариста Стефана – впоследствии моего прадеда. И Фроська теперь перестала быть Фроськой, а стала величаться Евфросиния Савельевна.

Она не целовалась, не обнималась, а деловито причитая – «Слава Тебе, Господи…» грузила наши многочисленные узлы и «чемоданы». Она была с ведром, а в ведре лежало что-то завернутое. Наняв ломовика – возчика с телегой, Евфросиния Савельевна отвезла нас, беженцев, с нашим скарбом в маленький домик, похожий на наш, ладожский. – Правда, в этом домике «нашими» были только комната и перед ней маленькая «прихожая». Вход был со двора напротив покосившегося туалета. Пока мама распаковывала чемоданы и узлы, доставая оттуда простыни, подушки, одеяла, а Надя раздевала трехлетнего меня, бабушка доставала из ведра только что испеченные пирожки, а мне один пирожок с вареньем. Там же лежал примус, который бабушка принесла из дома деда, отца моей матери, где она жила. Все загляделись на это столичное чудо, на котором можно готовить, не растапливая печек и не разводя костра. Бабушка послала отца за водой к колонке, всего метров за двести от дома. Объяснила ему, как нужно нажать ручку и вода побежит сама. Чудо-примус поставили на стол. Бабушка какой-то железочкой что-то поковыряла в нем, покачала каким-то насосиком, который торчал сбоку, взяла спички, что-то зажгла и в комнатке сладко запахло керосином и копотью. Бабушка опять качала и вдруг что-то загудело, копоть прошла, а в примусе появилось ровное горящее кольцо, как пламя. Оно вкусно гудело и казалось упругим и уверенным. Отец поставил на примус ведро с водой, взятой из городской колонки. Мы вынули пирожки и недоеденное оставшееся от поезда и ждали, потому что из ведра уже пошел пар! Мы в Москве!

Однорукая хозяйка домика, у которой мы снимали комнату сразу же потащила все наши документы в милицию – на прописку. И вот тут-то мы впервые поняли, кто мы такие. Лишенцы. Лишенные прав жители. Им не полагается жить там, где они хотят, при карточной системе им не полагается продовольственных карточек – они полувраги и кормить их государство не должно. Поэтому с пропиской сразу же не заладилось. Хозяйке отказали. Отец было сам рванулся в милицию, но хозяйка даже закричала: Милиционеры от вас, милый, шарахнутся. Попу, да в милицию? Все равно, что дьявол. Уж лучше сама еще раз схожу. Возьму свою инвалидную книжку…

Через неделю прописали. Временно. Отец теперь имел право устраиваться на работу. Регентом. Но работа была похожа на крыловскую басню. Пели старики и инвалиды. Те, кто умел петь и любил музыку, храм обходили стороной. Все где-то работали, и если бы на работе прознали, что работник поет в церкви, никому бы не поздоровилось, а начальника записали бы куда следует. Отец познакомился с этими отставными знатоками православного пения – милые, добрые люди, но страх висит над всем и над всеми.

На другой день после приезда, прямо с утра, мама и Надя отправились в далекий путь. Им предстояло впервые в жизни дойти до Сокольнической заставы и там, в магазине, сделать первую московскую покупку. Они должны были купить ночные горшки для нашей семьи, потому что покосившийся туалет во дворе был переполнен и неприступен. Путешествие заняло почти целый день, и только к вечеру каждый из нас получил свой новенький сосуд. Мне, как маленькому – с нарисованной на эмали собачкой.

В комнатке, где мы жили, был один диван, на котором спали папа, мама и я, и рядом с диваном мы ставили разные стулья, чтобы можно было спать Наде, моей сестре, которой было одиннадцать лет. У входа в комнатку, прямо мешая проходу, стояло разбитое пианино. Крышки над клавиатурой не было и многие клавиши были испорчены или обнажены до деревяшек. На пианино лежали горы домашнего имущества от свернутых в узел простыней с дивана, до самовара, тарелок и платяной щетки. Папа попросил у однорукой хозяйки разрешения настроить пианино и она позволила и даже дала папе инструменты – молоток, железную отвертку с деревянной ручкой, но деревянные «щечки» с ручки отлетели, а штыри, которыми эти деревяшки крепились, остались, и было очень неудобно делать что-то этой отверткой, царапая ладонь. И еще дала плоскогубцы, но такие новые, что велела отцу их каждый день возвращать, а утром просить снова. Отец делал ремонт пианино чуть ли не месяц, но сделал, настроил и иногда оно из-под простыней и самовара, звучало. Особенно часто мама играла на нем, когда я сломал ключицу мне надо было делать в тазу теплые ванны. Мне и так то было больно, а еще в горячей воде, да в неудобной позе – чуть не вверх ногами. Я плакал. И тогда мама сделавшая мне горячую купель в тазу, просила Надю меня держать, а сама, прислонив к передней стенке пианино ноты, на которых было написано «Молитва девы» и нарисована женская голова с длиннющими волосами и сорвавшейся с глаза крупной слезищей, которая все летела и не могла долететь. И играла. Надя гладила мне в воде ключицу, массируя ее, а я все смотрел, как летит слеза и ждал, когда она долетит. А музыка все звучала, а я следил, а слеза летела. Вода остывала, меня вытирали, а в моей голове все летела слеза. Она еще и сейчас летит, хотя мамы и сестры давно нет,

Не могу остановиться, говоря о своей прабабке Евфросинии Савельевне. Худенькая, чуть сутулая, сильно постаревшая, с сухими, ласковыми узловатыми пальцами на искривленных временем кистях рук, она жила в квартире моего деда, близко к Преображенской площади. Мы часто приходили к ним, по пути в далекий наш Лаченков переулок. Она была энергичнее всех нас, ее окружающих. Получалось так, что среди взрослых, молодых женщин, она была всезнающей и всемогущей хозяйкой. А все потому, что она тихая, застенчивая, на моих глазах всегда угощавшая, но сама вроде как и не нуждавшаяся в пище, жила по каким-то старым, неведомым нам правилам. Я не видел, чтобы она спала. Или даже присела. Когда, позднее, я приходил, ночевать у деда из-за позднего времени, когда все спали, меня ждала Евфросиния Савельевна и давала мне подогретые, хрустящие, вынутые из неостывшей печки, оставшиеся от обеда макароны в старой, почерневшей, с отбитой ручкой глубокой чугунной сковороде. Они были особенно вкусны из ее сухих рук. По старым правилам у нее на столе, за которым все ели, столярничали, шили, готовили уроки, и который мы называли обеденным, всегда стоял кипящий самовар. Безмолвная, она все умела, все знала и была скоропомощницей в любом случае, в том числе и медицинском. И помощь эта всегда была удачной, хотя и пугающе необычной. Помню, как моя сестра, вымывая досчатые полы, занозила палец. Да так глубоко, что даже кричала от боли, что доставляла эта щепка, вонзившаяся глубоко в мясо. А сестра училась музыке и поврежденный палец грозно пугал. Швейные иголки, применяемые в таких случаях, в руках наших и молодых и старых женщин были бессильны. Они только расковыривали и мучили. Евфросиния Савельевна со своим обычным, чуть слышным причитанием: «Пресвятая Богородице, моли Бога о нас!», легко подкинула углей в самоварную трубу и посадила около самовара сестру. Это уже было жутковато. Потом она взяла пораненный палец сестры и, перекрестившись, начала его у его основания перевязывать простой ниткой. Она перекручивала долго, натягивая так, что палец то краснел, то весь залился синевой и так вспух, что казался приставленной к ладони ржавой железкой. В это время из–под самоварной крышки начали вылетать и таять облачка пара. Значит внутри крутой кипяток. Скипело. Вся семья окружила бедную сестру и ее странного лекаря. Евфросиния Савельевна, все время шопотком причитая, потянула палец, поднесла его к самоварному крану. Побелевшая сестра зажмурилась. Узловатые пальцы лекаря сейчас были похожи на клешни рака. Они открыли кран и пузыристый кипяток полился на палец. В толпе окруживших завздыхало, заскрипело, зашмыгало. Кипяток лился. Мы уже представляли себе, какие ожоговые пузыри будут на руке сестры. Когда прикоснешься к горящей лампе или, перемешивая угли в печке, коснешься раскаленного, то потом долго мучаешься с пузырями, гнойниками, содранной кожей. А тут крутой кипяток и долго. Клешни кран закрыли. Взяли ладонь и поставили ее так, чтобы палец торчал. Потом они поправили веревочку, которая держала старые очки на курносеньком мизерном носике лекаря. И мы все будто тоже надели очки и взглянули на палец. Над чашкой, в которую сливался кипяток, торчал, как синий мокрый монумент, обваренный палец. А из него, как на кактусе распустившийся цветок, торчала распаренная заноза. И Евфросиния Савельевна своими, милыми нам, клешнями, просто взяла эту занозу и, как цветочек, осторожно отняла от пальца. Потом своим всегда чистеньким, стареньким, залатанным фартучком вытерла палец и начала раскручивать затянутую нитку. Прямо на наших глазах раскрученный палец бледнел, потом постепенно розовел. Глядя на растерянную сестру, Евфросиния Савельевна сказала:–«Побалуй, побалуй пальчиками-то, родненькая!». И тонкая сестрина рука начала перебирать пальцами, которые совсем не отличались друг от друга так, будто и не было и не могло быть заноз, волдырей, страхов, человеческих и музыкантских драм. Евфросиния Савельевна что-то шептала, а клешни, сложившись в троеперстие, потянулись ко лбу только что скорбевшей пианистки.

V. ПОРУГАННЫЕ СВЯТЫНИ

Отец Павел, выдворенный из храма в станице Ладожская новой властью и своими же собратьями — обновленческими попами, снова, как три года назад, не имея пристанища, перебирался на новое место.

Трясясь в общем, третьего класса, вагоне с женой, дочерью, трехгодовалым сыном и баулами, он уже думал о том, какие подберутся голоса и как быть с мужскими голосами — их теперь в церковном хоре не услышишь, и сколько будет человек, и какой репертуар подобрать, и если транспонировать, то надо самому расчерчивать нотную бумагу.

Думая о работе, еще надо было удерживать место в вагоне, потому что постоянных спутников нет, а на каждой остановке поезд, а особенно вагон третьего класса, осаждают лавины людей с мешками, чемоданами, тюками, с детьми, гирляндами висящими на матерях, группы солдат, матросов, цыган. И все это с воем, криком, плачем, руганью, а то и с выстрелами.

Еще там, в Ладожской, и теперь, когда придет ночь, или будет просто стоянка — ведь ехать до Москвы неизвестно сколько, вот уже четвертые сутки, а еще только проехали Харьков, он рассказывает жене и дочери о московских святынях, к которым они приближаются, о храме Христа Спасителя, о Кремле, соборах, усыпальницах князей, и живых святынях, монастырях Чудовом — мужском и Вознесенском — женском.

И вот, наконец, Москва. Слава Богу, добрались.

Приехавшему в Москву и сразу взявшемуся за регентство отцу Павлу, было не до походов по заветным московским местам. Был двадцать пятый год, восьмой год новой, советской власти. Антицерковный террор только еще набирал силу. Каждый день наносил новые раны московской старине, воплощенной в храмах, часовнях, дворцах, монастырях, памятниках. Уже несколько лет сносят памятники — Александру Второму, Александру Третьему, генералу Скобелеву. Затем пошли слухи о сносе Страстного монастыря. Когда отец Павел нашел время поехать помолиться в Страстной монастырь, он с женой приехал на развалины. Лежали горы кирпича, а где-то по краям внезапно открывшегося пространства ходили те, чьи кельи, насиженные и намоленные места, чьи души остались там, под клубящейся кирпичной пылью.

Затем вдруг даже до Черкизова донесся гул, будто далекого землетрясения. Оказалось, взорвали храм Христа Спасителя — главный престол Москвы, чудо творения архитекторов, инженеров и художников, памятник, построенный на народные деньги в честь победы над наполеоновским нашествием. Что ни день, то новый удар: закрыли, взорвали, разбили, сняли колокола, вывезли и свалили иконы, сорвали оклады. Потом к этому стал добавляться новый, особый террор разгулявшегося невежества — попа увезли, а жену не тронули, на другой день взяли и жену и сына, попа повесили на Царских вратах, попа раздели догола и гоняли вокруг храма, попа заставили влезть на колокольню и звонить, а потом сбросили.

Ночи стали бессонными. Все, кто имел отношение к старине, дворянству, Православию, храмам, были готовы к непредсказуемой и безнаказанной расправе. Всем известный протодьякон Холмогоров — высоченный рыжеватый красавец с великолепным голосом, ходил, не выпуская из рук чемоданчика, который уже уложил дома с женой — белье, сухари, носки, шапка, Евангелие. — перековка духовенства. Регенту закрытого и взорванного храма Христа Спасителя Александрову, оказавшемуся без работы и перспектив, под угрозой ссылки или чего-то в этом роде, было предложено организовать хор военных. Этот хор стал, конечно же, прекрасно петь — ведь это сам Александров! И вскоре стал называться Ансамблем песни и пляски Красной армии — любимым концертным блюдом Сталина. Протодьяконы Максим Михайлов и Редикюльцев под угрожающими намеками, оказавшиеся тоже выгнанными из храмов, пошли петь в Радиокомитет, а потом — с их уникальными голосами — в Большой театр.

До регента церковного хора, отца Павла, перековка еще не дотянулась.

VI. СЛЕПЫЕ

Они были в детстве крещены. Набожные семьи воспитали их в православной вере. Они были из разных семей. Родители некоторых были с доходами — кустарничали, у других совсем никудышные — сапожники-пропойцы; или это была тихая мещанская работающая семья, которая хотела воспитать ребенка в своем непритязательном духе, да Бог не привел.

Они были разных возрастов. Рябая была старше всех, но смешлива, как малыш. Была еще вдова, довольно молодая, никто не знал, когда она стала вдовой, но все ее звали «вдова»; она была набожная и строгая. С ними были трое мужчин, видно не очень большого разума и прилежания, охотно выпивавшие, когда подносили.

Может быть, они, такие далекие друг от друга, и не сошлись бы вместе, да уж так судьба решила — они хорошо пели, и их молитвенное ровное и стройное чистое звучание отверзало души слушателей. Может быть, им и удалось бы быть хорошим, а то и лучшим хором, да беда, что они знали наизусть только несколько молитв, знали, как ведется служба, и сопровождали ее, искренне выпевая полагающиеся песнопения, не меняя известную им мелодию на какую-нибудь другую. Когда их просили спеть «многая лета», они пели, когда надо было петь еще раз, они пели то же самое, и так много раз одно и то же. Если им говорили, что духовная музыка так несказанно богата, что одних «многолетий» существует в издании больше ста двадцати — только взять сборник, да взглянуть в ноты, они угрюмо замолкали, а советчик, опомнившись, стыдливо отходил.

Они, такие голосистые и от природы музыкальные, не могли читать ноты. Они были слепы. Кто от рождения, кто от несчастного случая. Кто смиренно нес своё убожество, кто осерчал на весь мир. Поют они одну и ту же молитву, которую услышали в храме, и сами понимают, что надо бы знать и выучить побольше, да как это сделать? Слава Богу, дают спеть и слушают, а то и угостят.

Они пытались петь в разных храмах. Их хвалили, благодарили, но больше не приглашали. Конечно, один набор выученных молитв — это мало. Но была главная причина, почему они не были желанными гостями на богослужении.

Во время богослужения хор своим пением следует за течением службы, согласуя своё пение с возгласами священника или диакона. Всё уже выучено, и нужно только, зная, что петь, дождаться момента, когда вступить в полагающийся миг. Если слышится возглас «и ныне и присно и во веки веков», то нужно спеть «аминь». Это так просто. Но не для слепых. Для людей со зрением есть рука регента, дающая начало и конец пения. Рука неподвижна, и вдруг она делает четкое движение, как будто толчок. Это тот самый сигнал. Короткий вдох и — «Аминь». Еще один толчок руки и — перестать петь. Просто.

А если руки не видно? Ничего не видно. Темно. Даже свет безжизненные глаза не воспринимают. Можно было бы для тех, кто различает свет, мелькнуть фонариком в глаза, и – «Аминь». Но глаза мертвы. Их нет. Есть слух. Это он — тот живительный ориентир, который воспринимает любые шорохи и передает их мозгу, заменяя зрительные впечатления. У человека без зрения слух, как и осязание и обоняние, особенно обострен. Он может уловить любое колебание воздуха, чтобы его истолковать. И такое колебание может заменить руку регента. Нужен звук. Он и есть невидимая рука невидимого дирижера. Этот звук — голос слепого регента. Он запевает, а окружающие быстро, ловко, осторожно пристраиваются. И получается, что после возгласа звучит сначала регентское «А…» А за ним поет весь хор. Поёт слаженно, уловив в этом «А…» еще и тональность, но поёт «…минь».

Вот с чем пришлось столкнуться отцу Павлу, когда в храм Введения на платочках, где он в то время регентовал, цепочкой, держась друг за друга, пришли слепые певцы и попросились попеть на левом клиросе, не беря на себя ведение богослужения, но только помогая ему.

В годы двадцатые-тридцатые, в эти злосчастные годы прошлого века, во всех храмах, которые еще не были разрушены, или закрыты, совершение богослужений проходило в неослабевающей тревоге. Каждое мгновение могла свершиться революционная кара — закрытие храма, арест молящихся, начиная с церковного служителя и кончая сторожем или случайным посетителем.

Ходить в храм было опасно. В храмах всегда были тайные наблюдатели, которые фиксировали все происходящее. Войти в храм уже грозило быть записанным в тайные списки. Придти и поставить свечу уже означало продемонстрировать свою неблагонадежность. Поющих же в хоре вместе с регентом причисляли к противникам советской власти. И совсем не удивительно, что богослужения иногда сводились к тому, что священник (на него смотрели уже, как на обреченного), читал и пел и за себя, и за диакона, и за псаломщика, и за хор.

Слепцы знали, что их, недугующих, принять за борцов против власти при всем усилии невозможно. Поэтому они смело пели, не боясь, но просились они петь в храме на самое скромное место, зная особенность своего странного пения.

Отец Павел, будучи в то время регентом, встретившись со слепыми, желающими петь в храме, сам начал с ними заниматься. Прослушав их и поняв их сильные и слабые места, он начал расширять их репертуар. Из произведений для церковного хора, написанных многими авторами, надо было найти по возможности одолимые для певцов. С другой стороны, надо было найти и не очень сложные в гармоническом отношении, чтобы проще было выучить; ведь учили они со слуха, когда он пел, а они повторяли. Выучить отдельно один голос, потом второй, потом попытаться вместе, потом еще раз, потом еще, чтобы мелодия вросла в поющего. Ведь у него, кроме своей памяти, нет опоры, нет нот. Даже если и выучили и пели вместе, радуясь и тому, что одолели, и тому, что получилось, и самой музыке, все же без запевалы, произнесшего первый слог и первую ноту, исполнять было трудно. Получалось все равно некрасиво: отец Павел или слепой поводырь поёт «По…», а уж остальные подхватывают: «…каяния отверзи ми двери».

Пока были разучивания, отец Павел стучал камертоном по столу или стулу, отбивая ритм пения. Как только камертон переставал стучать, ритм пропадал, пение растягивалось, размазывалось, необходимая стройность уходила.

Нужен был какой-то ориентир. То ли стук, то ли щелчок, то ли скрип. Но должно быть выполнено условие — звук четкий и очень тихий. Тогда кто-то из слепцов предложил стучать по спичечной коробочке. Сама коробочка, если она пустая, резонирует, а стук, как легкий щелчок, и обостренный слух слепцов это воспринимает, хотя окружающим это совсем, или почти совсем, не слышно. Они сами щелкали по коробочке и пели. Во время пения щелчки слышали только те, кто о них знал и к ним прислушивался.

Во многих храмах хоры распались. Безденежье, опасения, а то и просто страх рассыпали когда-то прекрасные коллективы. Настало время, когда все меньше оставалось храмов и еще меньше в них хоров. На клиросах стояли (если вообще были) несколько человек, и все знали, что за их пение во славу Божию они могут подвергнуться каре, сроки и формы которой неизвестны и поэтому особенно грозны.

Только жалкая цепочка держащихся друг за друга слепцов приходила в храм, постукивая перед собой палкой. Слепцы в храме пели с особым прилежанием, и когда у них почти пропали преследовавшие их недостатки, обнаружилась особенность, присущая пению и характеру именно этих певцов — талантливых и немощных, вдохновенных и убогих. В их пении, что бы они ни пели, был какой-то беспокойный, необъяснимый стон, который делал пение этих слепых особенно волнующим, стон, вносивший щемящий оттенок даже в светлое «Христос воскресе!»

Кто знает, может быть, их слепота избавила их от лицезрения творившихся вокруг ужасов. От лицезрения, но не от незнания. Они, зрительно отрешенные от жестокой действительности, щелкая спичечной коробкой, молитвенно стонали с извечной надеждой о прозрении — и себя, и как бы внезапно ослепшего мира, с ожиданием, что сбудется пророческое: «Прозри! Вера твоя спасла тебя».

СРЕДИ ВЁДЕР И КЕРОСИНОК

В Черкизово, в домике 42 в переулке Лаченкова, наша семья жила по неколебимому расписанию отца. Он вставал в пять, а в половине шестого уже уходил пешком в храм. В семь храм должен быть открыт и уже принимать молящихся, Так было заведено, что мама вставала вместе с ним, и хотя он уходил, не вкусив никакой пищи, она уже начинала дневную хозяйскую возню – сходить за водой с двумя ведрами, потом на рынок, потом готовить завтрак. Вместе с мамой вставала и сестра и тоже включалась в домашнюю хозяйственную жизнь. Уборка этих крошечных, как чуланы, но все-таки жилых комнатенок, чистка и бережное вытирание всех незначительных, но родных мелочей, и все это в тишине и полутьме, только при свете горящих лампадок. А я, самый младший, мирно спал в этой благословенной мирной тихой семейной хлопотне. Когда я просыпался, то уже включался в это упорядоченное существование. Мылся около таза, потом одевался в проверенное, чистое, иногда подштопанное белье и становился на молитву. Мама и сестра ждали меня, и мы молились вместе. Почти всегда получалось так, что мы начинали молиться в восемь, а в это время у отца начиналось богослужение, и мама с сестрой старались подгадать по времени совпадению начала молитв. Конечно, это бывало не всегда, но тем радостнее, когда совпадение получалось. Хорошо помню незабываемые минуты моего диалога с моей совестью, когда я, проснувшись, и слыша возню мамы и сестры, решал: поспать еще или встать и включиться в это домашнее действо, где я, как мужчина, должен делать свое, мужское, или подремать, потому что я еще маленький.

Я здоров и расту, и они там возятся, жалея меня. Для них я всегда маленький. Но если поднапрячься, то воду я принести смогу. Ну, хоть ведро. И вынести мусор смогу.

– А так хочется поваляться, понежиться. Ведь они не зовут, обходятся без меня. Значит, я им не нужен.

– А мне что нужно?

Вот обдала волна холодного воздуха – кто-то выходил на заснеженное крыльцо. А еще вечером папа говорил, что метет и крыльцо надо почистить. Значит, он чистил сам, а у меня в игрушках лежит новая детская деревянная лопатка. Ею бы и расчищать.

А она лежит, и я лежу, –

а сестра ходит по заснеженному крыльцу.

–А так хорошо полежать и потянуться.

Меня не беспокоили, не трогали. Больше того, даже оберегали. Но обыденную, тяжелую жизнь вели, потому что это надо. Это необходимость жизни. И постепенно я начинал беспокоиться о своем утреннем иждивенчестве и понимал, что бездельничать, когда рядом трудятся, неловко. И когда мои обвинения в свой адрес стали выливаться в определенные для меня понятия, вроде нахлебника или паразита, я привел себя к выводу, что лежать не просто стыдно, а позорно. Но как мне, мальчишке, включиться в помощь взрослым, не получив окрика дорогой сестры или любящей матери? Мое включение в помощь не должно быть навязчивым, а как будто бы случайным, незаметным. И я начал придумывать, как включиться в помощь, не называя это помощью. Перебирал разные варианты, и, наконец, решил начать. Но для того, чтобы начать, надо было быть готовым и не спать. Поэтому получилось так, что я, думая включиться в домашнюю жизнь, уже давно не спал, но притворялся, что сплю. И получалось даже так, что я просыпался еще при уходе отца и искал момента своего осторожного включения в семейную возню. Я следил за тем, что происходит, и уже в подробностях изучил порядок дел, совершаемых мамой и сестрой.

И вот однажды, подкараулив момент, когда вода была принесена и женщины перешли в комнаты вытирать пыль, я, накинув на нижнюю рубашку пальто, и надев на босу ногу свои ботинки, встал и прошел мимо женщин в холодный коридорчик, где была туалетная дыра. Они поняли по моей торопливости, что я сейчас вернусь и лягу в постель, и продолжали передвигать стулья и чистить потертый коврик под обеденным столом. Я хлопнул писклявой дверью в коридорчик, а сам шагнул два шага влево, оказавшись в закутке, называемом кухней. Там стояли на полу два ведра с водой. В нижней части кухонного шкафчика, как всегда боком стоял таз, чуть побитый по краям. Я тихо взял таз, поставил его рядом с ведром и, наклонив ведро, налил полтаза воды. Иногда я озирался, прямо, как воришка из рассказов Конан Дойля. Потом я оглянулся и, поднявшись на цыпочки, достал с печной притолоки коробку спичек. Со спичками я перешагнул через таз и подошел к кухонному столику, туда, где стояла керосинка. Снял с нее верхнюю часть, открыл фитили и, оглянувшись, чиркнул спичкой. Она загорелась так ярко, что могли увидеть мое преступление, потому что все свое детство я только и слышал – Не трогай спички! Не балуйся спичками! Я спешно зажег два фитиля керосинки и спичку потушил. Погасший огрызок я положил в карман пальто. Верх керосинки я поставил на место и чуть поправил колесики у фитилей, чтобы не коптело. Все было сделано. Осталось поставить таз с водой на верх керосинки. И тут я понял, что вся моя затея с помощью рушится, и мне надо либо все тушить и выливать, либо сознаваться в глупом, непосильном труде. Я не смогу поднять широкий таз с водой и водрузить его высоко на уже горящую керосинку. Фитили горят, таз стоит, и стою я, бессильный дурак. Если кто-то из женщин сюда заглянет, сколько будет шума, расскажут отцу. Отец долго, мучительно будет молчать, все затихнут и я, стараясь не плакать, буду дрожать, как флажок на ветру. Бежать? Плакать? Или разозлившись, тут прямо, незашнурованными ботинками разметать все, чтобы был пожар, потоп. Сделаю от бессилья черкизровскую катастрофу! А мама может подумать, что это сын так долго в уборной? Не случилось ли чего? И меня разоблачат. И тут я увидел на кухонном столике ковшик, которым черпали воду, наливая в чайник или в кастрюлю. Господи, только дай успеть! Я поднял таз и тихо, чтобы не расплескать, вылили воду обратно в ведро. Потом поставил таз на керосинку. Взял ковшик и, черпая им в ведре, начал переливать воду из ведра в таз на керосинке. Было высоко. Надо было всему вытягиваться и, уже не видя, выливать воду в таз. Надо было делать тихо. Очень быстро. А налить было нужно полтаза. …Девятнадцать, двадцать…не пролить бы, а то сделаю лужу, и тогда все летит. Тридцать… не перелить бы. Потрогал вытянувшись рукой – пальцы в воде! Ковшик на место. Спички на место. Керосинка греет воду. Я, хлопнув дверью коридорчика, прохожу к своей постели на старом сундуке. Ложусь. Жду наказания или скандала. Вот оно. Входит мама. Как всегда садится на край сундука и кладет шершавую руку на мою голову. Когда она недовольна, она тоже начинает с этого. Я съежился, как щенок, и жду. Рука мамы ожила и мерно задвигалась по голове. И до меня донеслось: – Ты хороший мальчик. Ты настоящий мужчина. Сильный, добрый. Но не стесняйся и зови нас, женщин тебе в помощь. Ведь мы и живем, чтобы помогать вам, мужчинам, когда вам трудно. Её мерный голос и добрый тон отогрели меня и я еще в щенячьей сжатости так же тихо проговорил :

– Мам, а можно я буду вставать вместе с вами?

– Зачем же? Просыпайся, как проснешься, а мы встанем, когда нам надо. Но если понадобится мужская помощь, мы, конечно, будем просить тебя. Мы это сегодня поняли. Но ты, наш мужчина, не включил на кухне электрическую лампочку, с ней было бы всё легче. А в темноте, представляю, как было трудно. Ну, поспи еще, если хочешь. Господь с тобой. А там, наверное, твоя вода уже согрелась. Пойду ставить тесто.

РУССКИЕ ЛИШЕНЦЫ.

Самые счастливые минуты для меня, мальчишки, были те, когда моя семья – отец, мама, сестра Надя и я садились за стол на свое место, ждали, а потом все вместе встав и выслушав, как отец читает «Отче наш», опять садились. Молитву перед трапезой отец иногда не читал сам, а, уже встав лицом к киоту, называл кого-то из нас. Этот момент заставлял быть все время во внимании, будучи готовыми читать своими устами. Для меня, юнца, этот краткий миг был еще тайной забавой – кто будет читать и как. Слушая, я отмечал недостатки и радовался очередной новой словесной краске. А когда я сам читал, старался говорить отчетливо и в то же время быть сдержанным и не играть словами. Ведь – молитва. Для всей семьи это был радостный тихий экзамен. И уже подходя к столу, мы все хотели не быть в своих словах, и в поведении, небрежными.

Когда читал отец, то каждый из нас особо чутко внимал, потому что в его устах было отражение нашего существования. Это мы знали и этого ждали. Сегодня с утра, когда мы с мамой ходили на рынок (в магазин нам нельзя, мы – лишенцы), то всё немногое, что там продавалось частниками, опять подорожало. И на обратном пути мама говорила – чем же мне накормить вас, милые мои, что за обед мне нынче сочинять. Наверное, опять грибная лапша. Ты с Надей замесите тесто и приготовьте все для варки. Только делайте тесто потоньше, а то весь керосин уйдет в лапшу. А потом сядем перебирать сухие грибы. И когда отец читал – «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», мы понимали, что это его насущная боль, потому что мама каждое утро должна была что-то выдумывать. И когда отцу приносили полведра картошки, мы понимали, что это дар Божий. Картофель во всех возможных видах, нескончаемые винегреты, жареная капуста, свой, печеный мамой, хлеб. Продуктового разнообразия нет. Зато есть разнообразие кулинарное. Мама готовила прекрасно (их там, на Высших женских курсах, специально учили), но тут, в отсутствии разнообразия в продуктах, ею вместе с Надей делались изысканнейшие блюда. Мы знали, что кроме муки, картошки, грязных огурцов и измятых порванных помидор, приобретенных в магазине по завышенным (для лишенцев) ценам, от стола нечего было ожидать. Но все-таки на столе было изобилие, и было вкусно и красиво. Каждое блюдо всегда удивляло новизной. Мы все ценили труд мамы и Нади, пытающихся из бросового сырья сделать лакомый подарок. Вот почему очередное собрание семьи к обеду или ужину было всегда праздничным. И молитва, как благодарность, звучала не формально, а глубоко содержательно, наполненно. Обедая, что-то за столом прося или передавая, мы были в том особом, серьезном настроении, когда кусочек нового блюда или ложка картофельного супа были, казалось, особо взвешенными. Поэтому наши ужины, обеды были всегда значительны и молчаливы. А говорить стоило только при смене блюд. Конечно, никакого вина или пива или соков не было. Соки в половине яблока, которая и была десертом. Из–за стола во время еды могли вставать только мама или Надя. Когда насытились, ждали за столом, ожидая последнего. Потом все вставали и благодарили Бога, что сегодня могли поесть. В приготовлении стола все были участниками, поэтому, вставая, каждый чувствовал особое единение и да чуть, пусть греховной, гордости, что мы, несмотря на всяческие трудности, получили возможность красивого, дорогого своей семейной ценностью, обеда, где содержание обеда, его смысловая значительность были дороже, чем самое дорогое, богатейшее лакомство.

Я уже тогда понимал, что в любви и крепости семейного круга заложена та уверенность, что обосновывается в человеческой натуре. Заложена крепость, сила духа, Вера. От отношения отца, матери, деда, бабушки, или братьев друг к другу, к окружающему, зависит вообще устойчивость семей, фамилий, рода, села, города, государства. Если человек провел начало своей жизни в атмосфере честности, любви, ответственности за содеянное, если то добро, что было заложено в него, как и в каждого человека, (а ведь не будете же утверждать, что вылупившийся младенец – злодей и интриган?), если эта готовность к добру была развита в нем его любящим окружением, то он, выходя в грозную жизнь, будет так же искать в ответ тому, что он несет сам, открытое, доброе, целомудренное. Потому что в нем есть уверенность в крепости того, что заложила в нем любовь его семьи. Семьи, какой бы она ни была – родной ли, или воспитателями, наставником, бабушкой, или любящими соседями. А крепость эта могуча, сильна. Она – та сила, что может побороть непобедимое. Крепость эта – уверенность в добре. Вера.

VII. ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

Церковь Введения во храм Пресвятыя Богородицы на окраине Москвы в Черкизове, построенная на средства прихожан–ткачей, отделочников, работавших и живших в этом районе, имела еще свое адресное название — Введения «на платочках».

На душе становится уютно, когда слышишь эти русские, чисто московские, ласковые адреса: «на платочках», «Николы под вязом», «Николая красный звон», «Николы на курьих ножках», «Троицы на грязех», «Ермолая на козьем болоте», «Николы мокрого». Русской домовитостью веет от этих названий. Думаешь об этом храме и входишь в него, будто в родной дом. Эти дополнения согревают русской чистотой и родственно сближают.

Рядом с Черкизовом есть целый узел мест, где названия дополняют и украшают одно другого: Покровский мост на реке Яузе, бывшее село Введенское и храм «Введения во храм», Дворцовое село Покровское и храм «Покрова Пресвятой Богородицы». И неважно село ли названо по храму или храм по селу. Важно, что в этой сплетенности есть то самое благочестие, которое является особо русским.

Если от Покровского моста через Яузу пойти к огромному сооружению из многих краснокирпичных корпусов, которое носит имя «электрозавод» (улица, по которой идешь, теперь Электрозаводская, раньше была Генеральная), то с правой стороны увидишь широкий бульвар, усаженный по бокам линиями развесистых деревьев и широкий лабиринт из клумб и дорожек. Бульвар идет вверх, а дома за деревьями слева и справа будто подчеркивают возвышение, поднимаясь ступенями один над другим. Эти ступени из домов и устремляющийся вверх бульвар будто затягивают тебя туда, вверх — выше и выше. А там — далеко и высоко, кажется, над бульваром и домами, будто солдатами, стоящими по росту, там, в выси стоит храм. Снизу он кажется сказочным, игрушечным. Он будто взлетел над всем, что вокруг, и парит — белый с куполами, окруженный по нижнему краю зеленью, которая казалась облаками, несущими неземное сооружение Увлекательно идти по лабиринтам тропинок, все более приближаясь к храму. По мере приближения он меняется, будто поворачиваясь и красуясь, открывая то резную ограду, то силуэты колоколов на звоннице, то уже все яснее видный образ над входом — Введение Богородицы во храм.

Этот каменный сияющий дворец так и называется храм Введения. Он предстоит на горе, как на блюде. Вершина горы окружена оградой, за оградой зеленое кольцо, как будто зеленым мехом обложившее подножие храма. В этом зеленом лабиринте тропинки, лавочки и иногда могилы каменные, покосившиеся, уже вросшие в землю плиты с надписями — протоиереи, купцы, монахини.

Внутри чувство прохлады и душистой сырости — на улице жарко. Веет стариной и ладаном. Только уголки света около узких окошек — длинные золотые полосы на каменных плитах и очажки света на подсвечниках от зажженных свечей. Иногда в мерцающем свете мелькнет серебристое пятно оклада на лике или видно неясно очерченный глаз или персты на иконе, освещенной тусклой лампадой. Таинственная тишина висит в храме, и только потрескивание свечей или чей-то вздох и бормотание в темноте нарушают эту густую тишину.

Отец, будучи регентом, все же в душе носил желание вернуться к пастырской деятельности, и когда он узнал, что в храме Введения у Покровского моста нужен священник и там есть кандидаты на это место и Совет прихожан выбирает кого-то из кандидатов, он решил принять участие в этом необычном конкурсе. Конкурс был прост — надо отслужить Литургию и сказать проповедь. Несмотря на начавшиеся гонения на церковников со стороны новых властей, кандидаты были. Дошла очередь и до отца.

Деревья, окружавшие храм и будто возносящие его на себе, расцвели и сверкали зелеными блестками. Жаркий день сделал всех пришедших в храм по-весеннему радостными и улыбающимися. Весна. Воскресенье. Праздничное богослужение. Весь храм убран цветами. У каждого образа зажженные большие свечи, отороченные цветами. Пестрит цветная масса рубах, кофт и кофточек, косынок, платков. В этом букете воскресной одежды, как сверкающие пятна, белые платки и платочки на головах женщин. Особенно немолодых. Белый платок или сияющая белизной косынка в храме — что может быть радостнее и праздничней. А сегодня еще один праздник — новый священник.

— Сколько же ему?

— Тридцать пять.

— Говорит громко!

— Понятно служит!

В переполненном храме служба подходила к концу. Множество причастников подходило к Чаше, и вот, наконец, взволнованный священник вышел на амвон. Вышел и встал молча, с глазу на глаз оказавшись перед массой не просто слушающих Литургию, а слушающих его самого. Он стоял перед массой ожидающих, надеющихся, жаждущих живого слова пастыря.

Как решиться начать, как сказать то, что на душе, что нужно сейчас этим людям, потерявшим почву под ногами, людям, вера которых уже называется преступлением.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Именно здесь, на своей первой проповеди в первом храме отец, оканчивая ее, сказал:

— И если спросить, Господи, что же такое счастье? И где оно? Я все потерял или теряю или могу потерять. Так разве есть оно? И мы, православные христиане, молодые или узнавшие жизнь, полные сил или больные, семейные, неженатые и вдовые должны сказать: Боже! Счастье — это мое умение с благодарностью радоваться тому, что Ты мне дал сегодня. Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты мне дал. Я возрадовался тому, что я имею и постараюсь не утратить Твоего дара.

Проповедь окончена. Еще с затаенным дыханием все стояли, переводя на себя все, что сказал этот молодой отец Павел, а он чуть в задумчивости пошел в Царские врата, чтобы взять с престола крест. Над Царскими вратами было изображение Святого Духа — золотого голубя на фоне множества золотых, вырезанных старыми мастерами лучей. Сегодня, в праздник, это тоже было украшено цветами, и как раз, когда отец Павел проходил под этим изображением, один цветок оторвался и упал прямо на его разгоряченную, встрепанную голову. Все, кто следил за уходящим священником, даже ахнули. Могло показаться, что что-то рушится. Но все было как прежде на месте. На голову пастыря упал цветок. И все, и сам отец Павел, взявший в руки этот маленький живой комочек, поняли это как знак, как символ. Как точку в заключение той взволнованной проповеди, что была совершена.

Отца пригласили быть постоянным священником в этот храм. Счастливое возвращение к духовной, творческой жизни.

Началась пастырская деятельность. Службы, молебны, панихиды в храме, где кроме главного были еще приделы в честь Иоанна Богослова и Иоанна Воина, посещения заболевших или немощных. Пришли и заботы о самом храме — ремонты, украшения, отопление, постоянные посещения все более враждебных чиновников с просьбами о дровах, свечах, электричестве, гвоздях. Как бы это не было тяжело, все это преодолевалось для того, чтобы собравшись вместе с верующими иметь возможность вслух сказать: «Благословен Бог».

Любовь отца к хоровому пению была пожизненной, и часто после всенощной к нему в алтарь приходили мужчины из хора и вместе с ним пели, или «Днесь спасение миру бысть», или «Воскрес из гроба». Это был заключительный музыкальный аккорд Всенощной.

Счастье это не длилось и трех лет.

Общее собрание рабочих Электрозавода постановило, что рабочим надо смотреть кино. А кинозала, чтобы вместил всех желающих, нет. А рядом есть церковь — очень большое помещение. И там молятся Богу. А на лекции нам сказали, что Бога нет. Поэтому постановляем обратиться к власти, чтобы храм закрыть и отдать нам. А лучше храм сломать, а клуб выстроить новый.

Вышло постановление — храм сломать, как не имеющий исторической ценности. Этот сказочный дворец разрушили в 1929 году. Много разворовали, многие церковные вещи: иконы, утварь, облачения, труды художников, мастеров разных профессий, — куда-то вывезли.

Личные вещи отца, находившиеся в храме, взять не позволили, а тоже вывезли. Искать их или взять значило ограбить государство. Поэтому в один миг отец не только оказался без работы, но и без одежды.

Когда он служил, моя сестра вышила для него пояс и подарила на праздник. Пояс вывезли тоже.

Надежда Павловна, дочь отца Павла, вспоминала:

— Я узнала, где этот склад и направилась на Никольскую улицу около ГУМа. После просьб и уговоров мне разрешили туда войти и поискать пояс. Кучи подсвечников, паникадил, икон, облачений, утвари были нагромождены без всякого порядка. Милостью Божией пояс оказался сверху всех святых ценностей, которым мы поклонялись и которые любили. И потому, слава Богу, мне не пришлось на них наступать, ворошить и тревожить их.

Меньше, чем через три года после счастливого начала, отец Павел стоял на груде кирпича, оставшейся от дворца на холме.

VIII. ЧЕРКИЗОВО

Далеко за Сокольниками — Черкизово, Преображенская застава, Преображенский вал и бесчисленные, как запутавшаяся сеть, кривые улочки. Названия у них внушительные: Пушкинская, Некрасовская, Лермонтовская, но есть и улочки другого смысла: Крайняя, Последняя, Открытая (по ее направлению и на ее месте теперь Открытое шоссе).

Это обиталище рабочих, мастеровых, ремесленников, кустарей. Одноэтажные, сильно вросшие в землю дома — в три, много в шесть окон; высокие, глухие заборы; громоздкие, бревенчатые, огромные сараи; запирающиеся, да еще с засовами, тяжелые ворота и такие же глухие калитки с замками, секретами и многоголосым скрипом.

Вода — на далеком углу двух переулков в колонке. Тяжелая чугунная тумба с литым выступающим краном и такой же литой, похожей на обрубок сука торчащей ручкой. Ручка тугая, и нажать надо было сильно, чтобы из крана, на который вешалось ведро, потекла вода. Вода текла, пока ручка была нажата, и долго держать ее было трудно, особенно для пожилых. Поэтому самое верное было — повесить ведро, повернуться к колонке спиной и нажать на ручку, сев на неё. Ведер было не меньше двух, а если с коромыслом, то и четыре, а если с детьми, то и больше.

Воды на стирку, на готовку, на мытье должно быть много, а ходить за ней далеко. Поэтому сходить по воду означало процедуру — освободить все ведра, разлив остатки по кастрюлям, одеться, а то и закутаться, если зима, не забыть книжку — за водой всегда очередь.

На краю Черкизова много лошадников-частников, державших лошадей и тем зарабатывавших. Сосед наш через дом занимался извозом, грузил и перевозил мешки, дрова, мебель, доски. У него были разные телеги: с широким полком, с высокими краями, был даже двухколесный прицеп — для бревен. Лошадники были: водовозы, извозчики с легкими колясками разных видов, с широкими, а то и кожаными сиденьями, или колясками на четверых-шестерых с двумя поперек расположенными скамьями, или фаэтонами с опускающейся крышей.

Зимой коляски менялись на сани, открытые или с крышей, обязательно со стеганой, а то и с меховой полостью — широким полотнищем, прикрывавшим ноги, а то и всю фигуру седока снизу до груди. Были лошадники, сдававшие лошадей внаём или торгующие ими. Были водовозы, возившие от колонок или из пруда воду по домам. У них на телеге лежала большая бочка с дырой с боку её брюха. Дыра затыкалась длинной деревянной ручкой-пробкой, и было любо смотреть, как водовоз, подставив ведро, выдергивает пробку, и из дыры вылетает упругая толстая струя. Водовоз воду продавал, поэтому большинство черкизовцев ходило за водой к колонкам.

С бочками ездили так же и золотари — чистильщики отхожих мест. Золотари были в сапогах, больших кожаных фартуках и с кожаными перчатками. К их бочкам были привязаны на длинных толстых ручках-палках деревянные бочонки-ковши. Запах от этих повозок был постоянный. Золотари ездили обычно по ночам. Нам рассказывали, что для этих ночных тружеников пекари изобрели специальный хлеб калач — пышную белую булку с ручкой. Покупатель брался грязной перчаткой за ручку, булку, работая, съедал, а ручку мог выбросить. Эти занятные детали, услышанные мной в Черкизове, я прочел потом у Гиляровского.